在夷陵区雾渡河镇无偿献血活动现场,郑祖银撸起袖管,手臂上的针眼记录着九年光阴的重量。2017年至今,这位退伍军人累计献血20次,7700毫升——相当于将全身血液“换”了一遍半。尤为珍贵的是其中13次成分血捐献,这5000毫升富含生命力的血小板,如同及时雨,精准滴灌到50位急需救治的患者体内,为他们托起了生的希望。

郑祖银的献血之路始于一次单位号召。然而,真正让这份偶然成为一生坚守的,是源于对生命的深切体悟。当妻子因病频繁出入医院,他在病房里目睹了太多因缺血而苍白的面孔,感受到家属攥着输血单时那份令人窒息的焦灼。“躺在病床上的人,可能就差这一袋血!”这份沉甸甸的认知,像一道烙印刻在他心里。从此,献血对他来说,不再是一项任务,而是一场场与时间赛跑的“生命救援”——这是“生命至上”最朴素也最坚定的行动诠释。从2017年开始,他每年都献一次全血。在2024年10月,他偶然得知成分血能更精准救人,且间隔两周就能献后,立刻研究流程、主动前往献血屋。

起初,妻子心疼他,总担心献血伤身体,甚至悄悄藏起他的献血证。面对这份源于爱的忧虑,郑祖银选择了最有力的回应——尊重科学。他特意带着妻子走进献血屋,让她亲眼看看规范严谨的操作流程,亲耳听听工作人员的专业讲解:“科学献血无损健康,还能促进造血系统新陈代谢。” 这份基于科学认知的理解与转变,让妻子的支持不再仅仅是情感上的认同,更是建立在理性基础上的坚定。如今,每到两周一次的成分血捐献间隔期满,妻子会主动提醒:“明天该去献血了吧?别耽误了人家用血。” 这份并肩同行的力量,让他的善举走得更远、更稳。

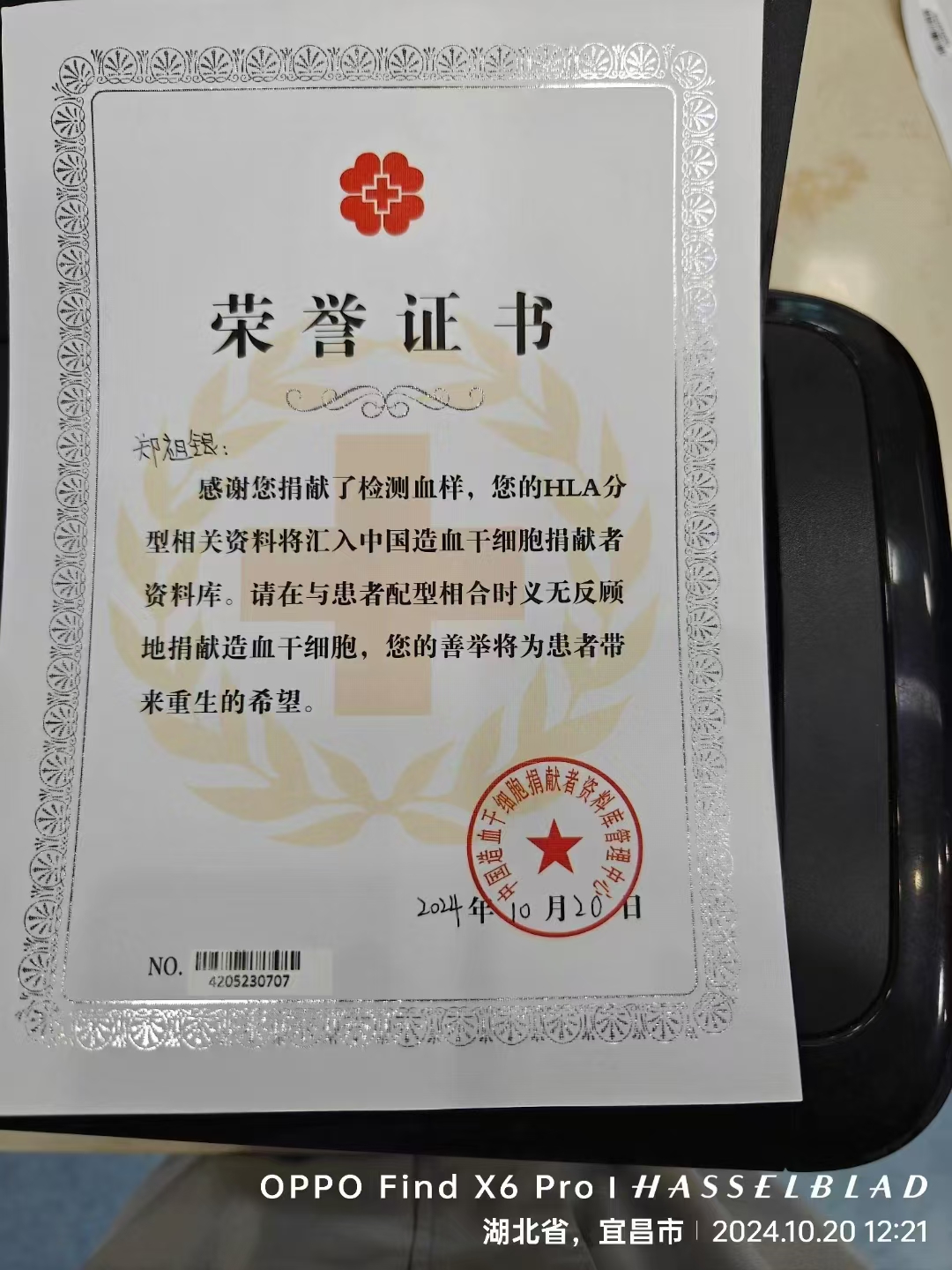

郑祖银深知,健康的体魄是持续献血的基石。为了保持献血的“最佳状态”,十年来,他坚持晨跑健身,每天早上6点起床,晚上10点睡觉,雷打不动。“你看我这么多年没怎么生病,献血反而让我更懂得爱惜身体。”他展示着自己跑马拉松的照片和结实的手臂,笑容里满是自豪。这份自律,是“尊重科学、珍视健康”的自觉,更是为了能持续不断地为他人生命续航的承诺。去年十月,他毅然登记加入了中华骨髓库,“多一份登记,也许就能多救一个人。” 话语朴实,却蕴含着随时准备为挽救生命付出更多的担当。

郑祖银坚信,挽救生命需要众志成城的力量。他常说:“一个人献100次,不如100个人献1次。” 这朴素的信念,正是“命运与共”精神的生动写照。他不仅是献血者,更是公益理念的播种者。他的朋友圈成了鲜活的“献血宣传角”,每次献血后,他都会发一张手持献血证的照片,配上几句实用的“成分血捐献小贴士”或“献血后注意事项”。在镇里组织的献血活动上,他总是第一个报名当志愿者,耐心地登记、引导、解答疑问。亲友聚会时,他也能自然而然地将话题引向献血的意义,拉着犹豫的表哥、邻居走向献血屋,鼓励他们“体验一次”。这颗“热血种子”悄然播撒,渐渐生根发芽。去年,雾渡河镇无偿献血人数创下172人的历史新高,献血总量达58400毫升。长长的献血队伍里,不少是受他感召而来的“新面孔”。一个人的坚持,点燃了一群人的热情,涓涓细流汇成了守护生命的“命运共同体”。

今年五月,郑祖银迎来了女儿的诞生。抱着襁褓中的小生命,他眼中充满温柔与期待:“等她长大了,我要带她去献血屋看看,给她讲爸爸献血时遇到的那些关于生命与希望的故事。我想让她明白,善意是可以流动的,就像血液一样,能在人与人之间传递温暖,照亮彼此。” 这位退伍军人的臂弯里,托举着新生的喜悦,更承载着一种代代相传的信念:用热血守护生命,用行动诠释责任,让“生命至上、尊重科学、命运与共”的抗疫精神,在平凡而坚韧的岁月里,持续闪耀光芒,照亮更多需要帮助的角落。

(通讯员:李佩璇 李萌萌 责编:陈铭 审核:朱家梅)