“这个是2024年污水倒灌的老居民楼,我们今天来看一下后续情况。”8月27日,小溪塔司法所所长张忠强带队前往小溪塔街道兴安社区百花街,对曾引发居民纠纷的化粪池开展后续跟进检查。

“你看现在这瓷砖多亮堂,院里也整整齐齐的,再也不用闻那股臭味了!”百花街的老居民楼前,易桂芬笑着指了指脚下的地面。很难想象,一年前这里还是另一番糟糕景象。

时间拉回2024年2月,这栋有着近三十年房龄的临街老楼,突然遭遇了一场“污水危机”。化粪池污水顺着管道倒灌进二楼住户王某家,又沿着楼层缝隙往下渗,一楼的易桂芬等三户人家很快也“遭殃”。“家里的地板被泡得发胀变形,墙面一层层起皮脱落,刺鼻的臭味在屋里弥漫,好几天都散不去。”易桂芬回忆起当时的场景,至今仍忍不住皱眉。

污水带来的不仅是财产损失,更让邻里关系降到冰点。“跟楼上住户商量解决办法,可大家你推我、我推你,谁都不愿担责。那段时间,邻里见面都不说话,气氛僵得吓人。”眼看着家里损失没人管,矛盾越来越深,2月26日,王某和易桂芬一起找到小溪塔街道兴安社区人民调解委员会,希望通过调解化解难题。

接到调解申请后,小溪塔司法所所长张忠强当天便牵头组建专项调解小组,第一时间上门查看现场、倾听居民诉求。“化粪池沉积物过多堆积且管道使用不合理,这是多方问题,不能因为这事断了邻里和睦。”张忠强一边安抚居民激动的情绪,一边逐户走访了解大家的想法。然而调解过程并不顺利,涉及的七八个当事人各执一词,都认为自己没有责任,“前后上门沟通了不下20次”,张忠强坦言调解难度远超预期。

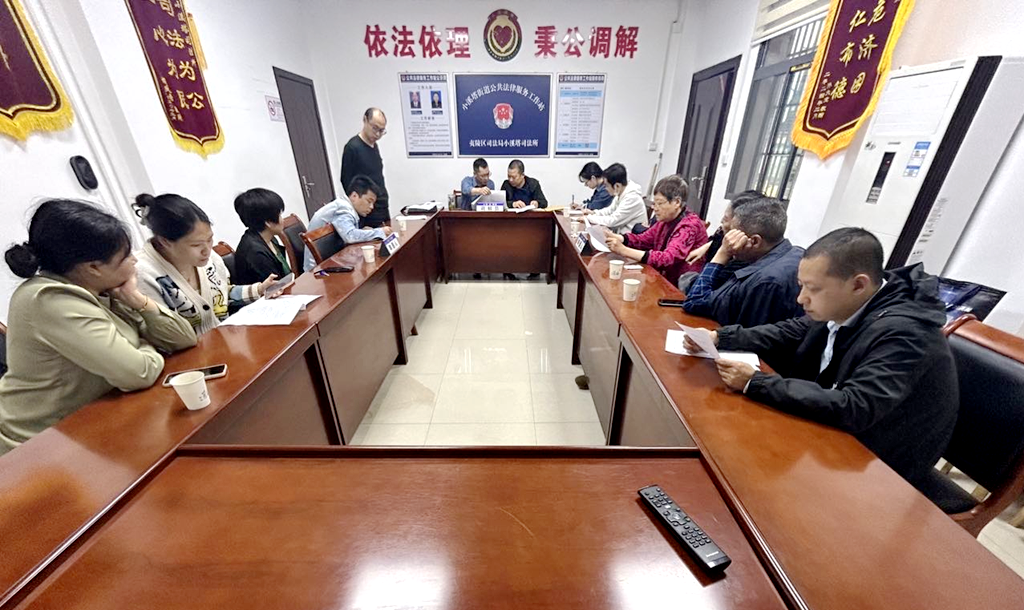

为了厘清责任、化解矛盾,调解小组从上门摸排情况到组织多方洽谈会,一次次坐下来与居民耐心沟通。他们既依据《中华人民共和国民法典》明确法律边界,又从情与理的角度疏导情绪,讲事实、摆证据,逐步打破各方僵持的局面。最终,经过反复协商,各方达成一致协议:当事人王某、易桂芬的财产损失,由日排污量最大的某便捷酒店承担40%,剩余60%由资产管理方承担;清理化粪池的费用,由楼内所有住户按建筑面积分摊。同时,各方约定每三年对化粪池进行一次清理,居民及便捷酒店需按规定正确使用排污管道,不得倾倒建筑垃圾、易堵塞的生活垃圾等非正常污物,共同维护公共生活环境。

如今,再走进这栋十四户居民居住的老楼,曾经逼仄杂乱、满是污水痕迹的景象早已不见踪影,地面铺上了整洁透亮的瓷砖,院门口的物品摆放得井井有条,居民们也都自觉遵守起小区管理准则。“多亏了调解小组,帮我们及时止损,有他们耐心帮我们解决问题,让我们很安心,真的很感谢他们。”易桂芬说,现在的老楼又找回了往日的烟火气。

此次老楼污水纠纷的成功化解,并非偶然,而是小溪塔司法所长期践行“136调解工作模式”的生动实践。多年来,该所深耕基层调解工作,逐步凝练出极具特色的工作体系:聚合“一村居一法律顾问”专业力量,织密“村、组、户”三级调解网络,践行“稳、听、查、定、调、宣”六步工作法,以案例释法、以法律促调,用耐心与专业解开一个个民生“心结”,为辖区和谐筑牢根基。

这一基层治理实践,亦是夷陵区司法局推进调解品牌建设的缩影。近年来,夷陵区司法局聚焦“矛盾不上交”,大力打造“一镇一品”枫桥式调解品牌,推动纠纷在基层萌芽阶段得到有效化解。数据显示,2023年以来,夷陵区累计审核各类调解案件4690件,发放人民调解案例补贴113.49万元,以实实在在的投入与成效,为基层调解工作注入持久动力。

(记者:薛丹、王雪娇 通讯员:望高高 责编:卢薇 审核:朱家梅)