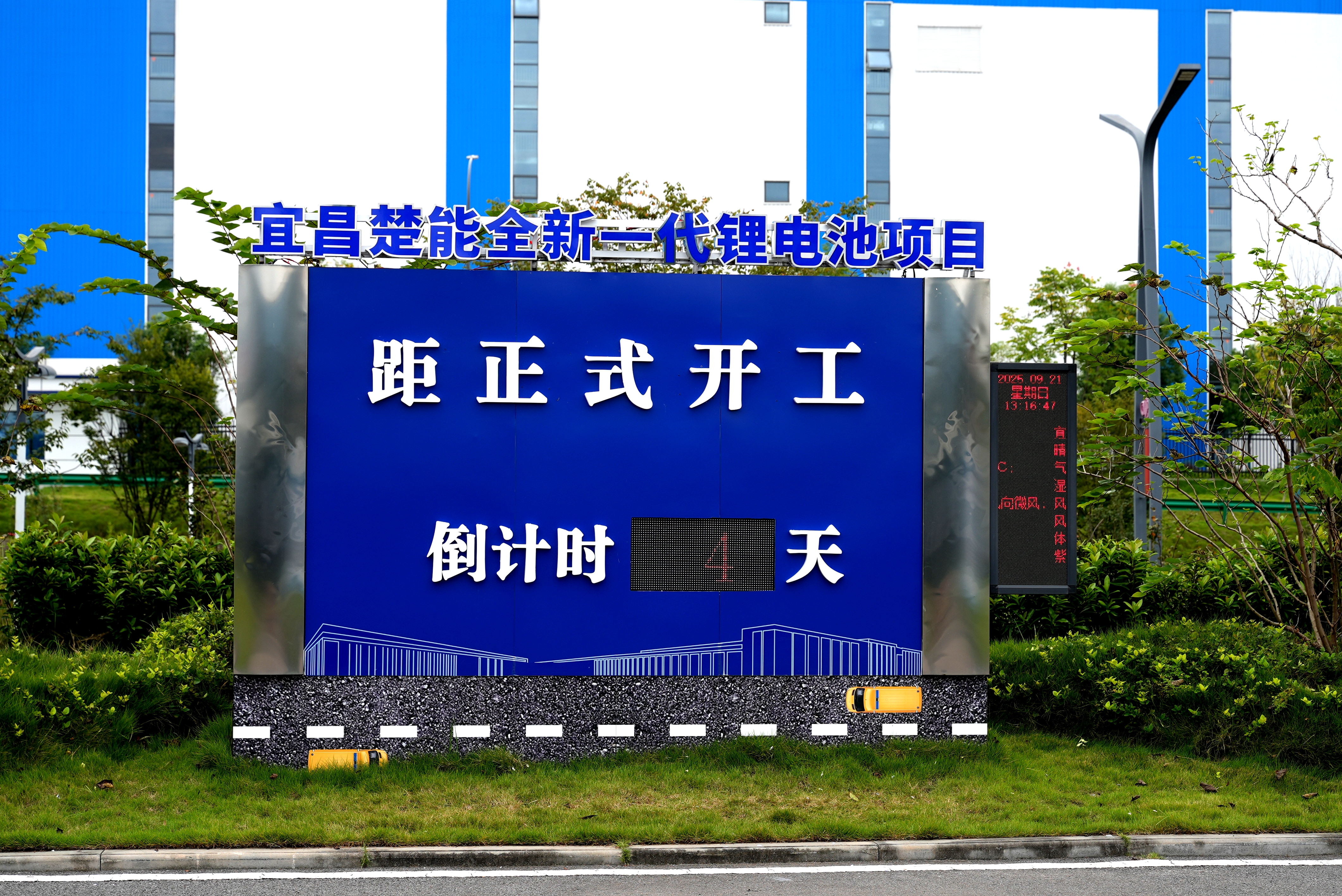

9月21日凌晨,位于夷陵区龙泉镇的楚能新能源宜昌80GWh全新一代锂电池项目工地上,600余台挖掘机、渣土车、压路机在1730亩的土地上轰鸣作业,800余名作业工人、管理人员头戴安全帽穿梭其间。全体建设者锚定“8月征迁、9 月签约、9月开工”目标,坚持协议洽谈、征迁场平、要素保障“三同步”,充分发扬“板房精神”,向9月26日的开工节点发起最后冲刺。

场平征迁30天跑出“加速度”

“从8月5日开始,我们就从村委会、龙泉镇抽调21名干部,组建起征迁工作专班,并拟定详细征迁方案,全面启动征迁入户宣传、洽谈签约工作。”龙泉镇征迁专班负责人秦代平指着墙上的征迁作战图说。面对182户农房、698座坟头、13家企业的复杂征迁任务,“日清日结” 机制成了提速关键。每天晚上 7 点,专班准时召开工作复盘会,做到当天收集的诉求必须当天研究、3 天内答复。正是本着“有问必答、有求必应”“速度与温度”并存的征迁模式,征迁专班仅30天就完成182户农房的征迁倒房工作。

而企业征迁更是“硬骨头里挑硬刺”。一家建材厂涉及厂房评估、员工安置、设备搬迁等缠成“乱麻”的问题。专班当即成立专项小组,“针对问题,‘对症下药’,镇党委班子成员带队进行入户洽谈,我们还联合国土、工商、人社等多部门联合‘会诊’,沟通会我们就开过十几场。”秦代平感慨地说。专班成员韦少杰的笔记本上,密密麻麻记着13家企业的100多项诉求,这些诉求均得到了妥善解决,最终在9月18日完成13家企业的搬迁倒房工作。

钢铁军团的 24 小时战役

“各部门再加快进度,确保今天完成回填13万方的任务!”2号地块场平现场施工负责人刘涛拿着对讲机喊道,安全帽下的脸颊早已挂满汗珠。被黑夜笼罩的工地上,挖掘机、推土机、压路机与渣土车车流组成的“钢铁方阵”每 5 分钟完成一次循环作业,柴油发动机的轰鸣与对讲机的呼叫声交织成独特“夜曲”。经发建工集团负责2号地块场平工程施工作业,这片曾经的农田与村落,如今已变身成夷陵新能源产业的“未来战场”。现场作业人员分三班轮岗,24 小时不间断作业,做到“人歇机不歇”

经发控股集团副总经理吴林丽介绍:“我们施工现场采用‘网格状作业法’,让现场600 余台设备各居其位,推土机平整土地的精度控制在5厘米以内,相当于三根手指的宽度。”截至9月20日,5号、2号地块已完成453.8万方填方量,相当于填满3025个标准泳池,而这样的工程量通常需要6个月左右才能完成。

17 人团队的协同密码

在热火朝天的工地对面,楚能新能源项目二期建设协调服务工作机制办公室的灯光彻夜通明。这栋简易板房,在项目一期开工建设时就在此“保驾护航”,项目二期筹建时,从全区各个单位选派的17名干部各司其职、现场调度,用协同作战的“指挥棒”让工地上的千军万马步调一致。

“我们主要负责征地拆迁、杆线迁改、场平施工、规划道路系统建设、要素配套等同步协调服务工作。”协调服务工作机制办公室工作人员田永强指着手里的任务分解图介绍说。为调度各部门步调一致,项目一期创建的“433工作法”继续沿用。协调服务工作机制办公室梳理出总任务清单、周任务清单、特别交办问题清单、临时交办清单四张清单并跟踪调度。

日报告、周报告、月报告制度准确传递项目建设进度完成情况及问题分析。除此以外,专班还精心筹备多次调度会,及时协调解决项目过程中的困难问题。在大家的齐心协力下,7天完成4条10千伏供电线路迁改;协同交警部门清理运输专用通道,让场平作业效率提升40%。来自区住建局的两位高级工程师易海文和任宜军,白天深入现场摸排施工问题,晚上集中研判解决方案。“既要追求速度,更要保障施工质量,为后期厂房建设提供最坚实的保障!”易海文说道。

“宜昌卓越的营商环境,为项目一期快速建成满产提供了有力保障!”楚能新能源董事长代德明在二期签约仪式上如此感慨。这份信任的背后,是项目一期从 2022年8月动工到次年8月投产的 “一年建成” 纪录,是如今项目二期从签约到开工仅用20天的高效推进。楚能新能源项目二期建设协调服务工作机制办公室门口的倒计时牌清晰地显示着今天“4”的数字。在这片充满生机的土地上,机器轰鸣与政企同心的交响,正奏响新能源产业高质量发展的夷陵强音。

(记者:金晓燕 通讯员:李文龙 责编:谭羽利 审核:罗少锋)