10月7日,2025年国家级非遗项目“宜昌薅草锣鼓”培训班在夷陵区文化馆正式开班,为全区的非物质文化遗产保护工作注入了新的活力。

本次培训为期3天,课程设置科学丰富,注重理论与实践紧密结合。学员们不仅能够深入学习薅草锣鼓的系统理论知识,更能通过扎实的实操环节,切实提升自身表演水平,确保学习效果最大化。

此外,培训班还特别邀请了宜昌薅草锣鼓国家级非物质文化遗产代表性传承人肖世芹为学员们进行实操授课。面对求知若渴的传承人与爱好者,肖老倾情相授,现场氛围热烈。肖老介绍,此次授课主要涵盖了演唱的程序、演奏技巧以及演唱技巧这三个核心方面,“我们先打好理论基础,然后就会进入到实操教学环节,确保大家能真正上手掌握。”

谈及与薅草锣鼓长达数十载的情缘,肖老的目光中充满了传承的坚定:“我12岁就开始跟随家人学习这门技艺,这是我们家祖传的宝贝,到我这里,已经是第六代了。我最大的心愿,就是能把这门老祖宗留下的技艺,好好地、一代一代地传承下去,绝不能让它失传。”他还欣慰地表示,如今薅草锣鼓的传承与推广形式更加多样,“我们现在除了坚持进行各种形式的演出外,还持续开展‘非遗文化进校园’等活动,就是要让更多的年轻人、孩子们有机会接触并喜欢上我们自己的优秀传统文化。”

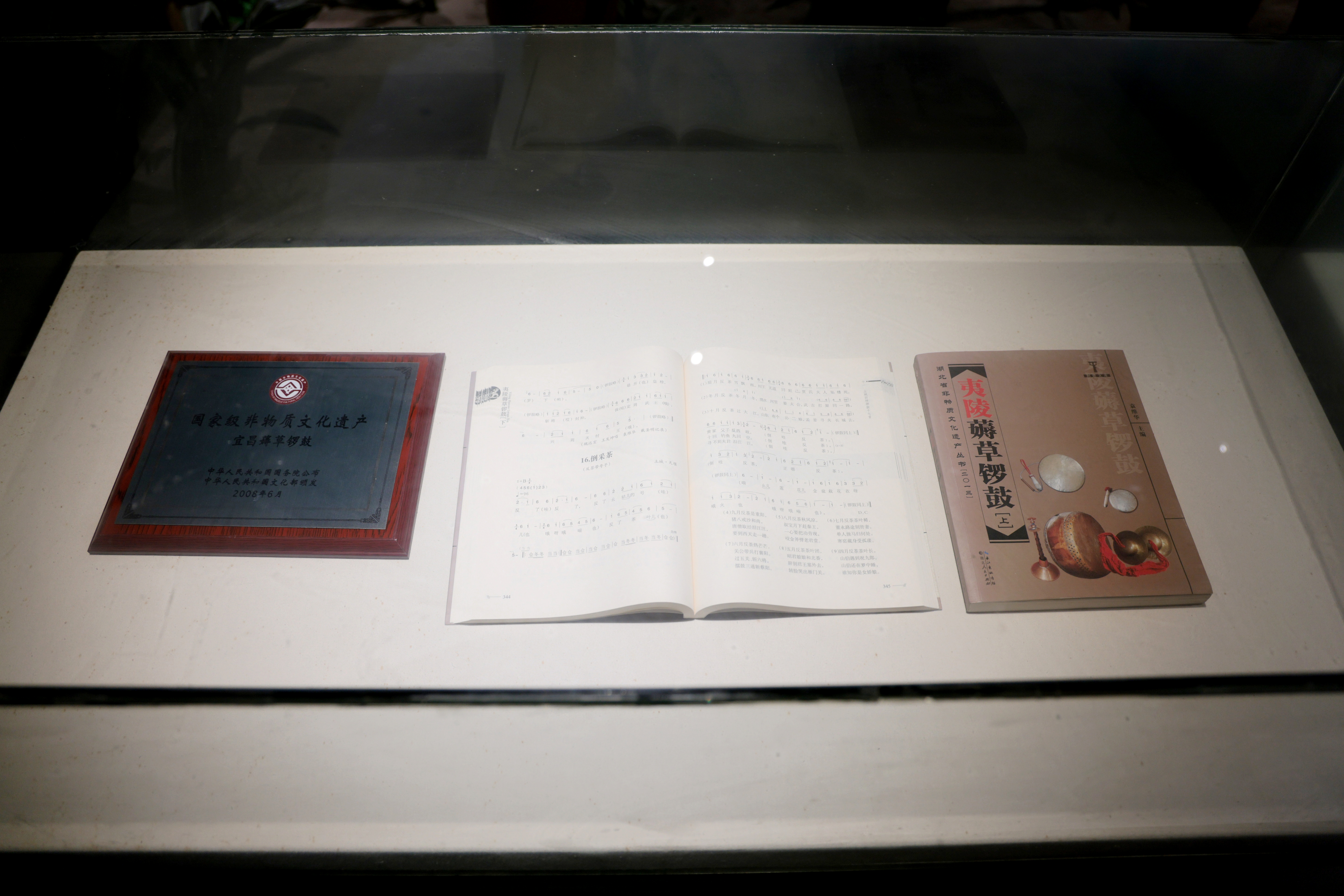

据了解,宜昌薅草锣鼓是极具地方特色的民间艺术,属民歌中的“田歌”体裁,起源于生产劳动,过去广泛用于薅草、采茶等集体劳作场景,既能指挥劳动、鼓舞干劲,也能调节劳作情绪。其艺术表现力丰富,曲目多样、唱腔多变,老艺人用“九腔十八板、三十六种号、七十二种腔”便能概括其大观。这门技艺以家族、师徒、村落传承为主,至今已有140余年历史,表演形式分一锣鼓、夹锣鼓等多种类型。2008年,它被国务院列入国家级非物质文化遗产名录;截至2025年,已培育省、市、区级代表性传承人30余名,建成4个传习所,还通过抢救性挖掘整理出500余首珍贵曲目,出版省级非遗丛书《夷陵薅草锣鼓》,为文化传承留下宝贵资料。

(记者:彭宇 通讯员:薛峰 一审:张玉婷 二审:朱家梅 三审:高秉龙)